フルート奏者必読!ヘッドコルクのチェックしてますか!?

2019-06-10 こんにちは!最近氷を食べるのにハマっている管楽器担当の吉村です!突然ですが、「ヘッドコルク」ってみなさんご存知ですか??フルート吹きさんには避けて通れないお話ですよ!

これまでは、管楽器のお手入れのキホンについて紹介してきました。が、今までのブログの中で説明しきれていない部分もたくさんあるので、お手入れをやらなくちゃいけない理由・不調の原因についてさらに詳しく掘り下げてみようと思います!自分でできる簡単な点検の仕方も紹介するので、ぜひやってみてくださいね!

フルートのお手入れのキホンはコチラから!

☆ヘッドコルクとは

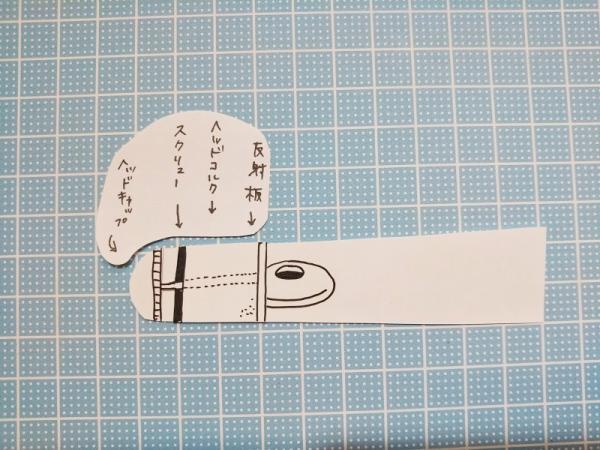

フルートの頭部管(歌口があるところ)の中に隠れています。頭部管をのぞくと、金属の丸い板が見えると思います。これを「反射板」と呼んでいます。

この奥にコルクのかたまり(?)が詰まっているのです!

ここにコルクがあることによって、

・音程を合わせやすくする

・音色をよくする

ざっくり言うとこんなメリットがあります。

しかしそんなコルクも、ふとした瞬間に本来あるべき位置からずれてしまうことがあるのです!

コルクが正しい位置にないときに起きやすい不調として、まず音程が合いにくくなります。反射板からふさいだキイまでの距離が音程を決めているので、反射板の位置がずれるということは狙っている音が出にくくなるということです。この状態に慣れてしまうと、無理な奏法が身について正しい奏法ができなくなってしまう可能性が!

また、コルクが痩せてスカスカになった状態では、芯のあるサウンドを出すのも難しくなります。意外と重要な役割があるんですよ。。

☆なぜ反射板の位置がずれてしまうのか

主な原因はヘッドコルクの劣化。ヘッドコルクは天然の素材なので、ずっと一定のコンディションを保つことは難しいものです。普通に練習していれば、息に含まれる水分を吸ったり乾燥したりを繰り返して弱っていきます。もちろん毎日のお手入れで劣化を抑えることはできますが、長期間まったく劣化させないというのは素材の特性上なかなか難しいのです。

この他に考えられる原因は、お掃除をするときに反射板を強く押してしまった可能性や、ヘッドキャップを締めた弾みにずれてしまった…など、不慮の事故もありえますね。気をつけましょう!(笑)

☆チェックの仕方

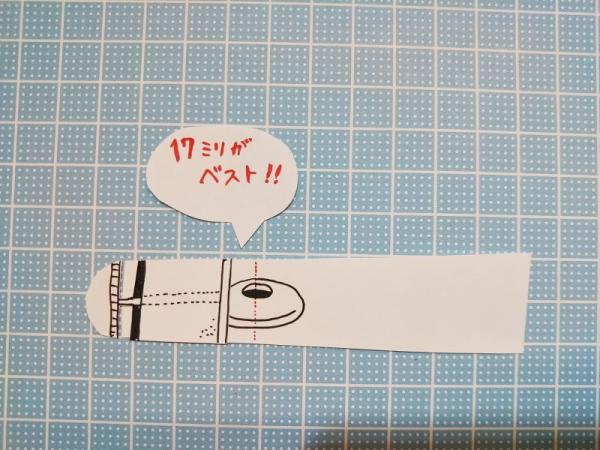

一般的にフルートは「反射板から歌口の穴の中心までの長さが17ミリ」がヘッドコルクのベストな状態だと言われています。

図解難しい。図に対するクレームは受け付けません。。。

でもこんなところに定規入れるわけにもいかないし、どうやって17ミリを測るんだ!って感じですよね。

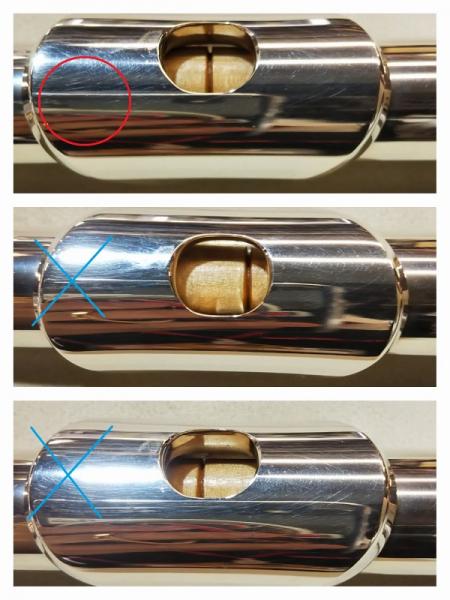

ここでクリーニングロッドが登場します。ロッドの先端を見ると、片方はガーゼを通すための穴、もう片方には切り込み線のようなものが見えます。ロッドの先端からこの線までが、反射板と歌口の中心までの距離を測る目安になります。

まず、ロッドの切り込み線側をフルートの頭部管に差し込みます。すると歌口の穴から切り込み線が見えます。この線が穴の中心にあるかどうかがチェックポイントです。線が中心からずれていたらコルクが劣化しているサイン=交換時期かもしれませんよ!

毎日、とまでは言いませんが、こまめにチェックする習慣をつけると良いですね。

その他のチェック方法としては、

・頭部管を軽く振ってみる(カチャカチャと音がしたらコルクが痩せてしまっているかも)

・ヘッドキャップを軽く回してみる(ヘッドキャップがエンドレスに回り続けたらコルクが痩せてしまっているかも)※ゴリゴリ回したらダメですよ!

劣化していた場合、コルクの交換が必要になります。もしかして、と思ったら楽器屋さんに持っていって交換してもらいましょう。莫大なお金がかかったりすることはほとんどありませんので、気軽に相談してください。

普段目にすることはないけれど、いろんな役割をもったパーツです。

お手入れするときに、ちょっとだけ気にしてみてくださいね!

それでは素敵な楽器LIFEを!

お問い合わせはこちら!

↓↓↓

イシバシ楽器池袋店

〒170-0013 豊島区東池袋1-50-35 P’Parco7F

TEL:03-3980-1484

Mail:ikebukuro@ishibashi.co.jp