ドラムのシェル、すなわち胴体の構造や素材について詳しくやってなかった(汗

物凄い基本的で奥深くて大事なことなのに、すっかり忘れてました。

と言うことで、

今回はドラムに使われる構造や素材について

掘り下げてみたいと思います。

■そもそもシェルってどうやって作る?

ズバリ、長方形の板を接着材とともに何層かに重ね、

真円の型にはめて圧力を掛けて成型します。

分厚い板って曲げるのが大変ですよね。

なので、薄くスライスした板を曲げながらカマに入れて接着しています。

よって、いわゆる合板で出来ています。

この板を重ねた枚数がプライ数と言って、

何枚の板を重ねているのかをあらわします。

各メーカーごと、一枚の厚さに違いがあれど、

ある程度厚みを推し量る指標となるので、

基本的にはプライ数が多い方が分厚く重いシェルと考えて問題ないです。

画像はグレッチの6plyメイプルシェル、6枚の板を重ねているのが良く分かる。

内側の銀の塗装と共にグレッチの伝統のシェル構造だ。

また、同じ10mmの厚さとした場合、

たとえば10プライと6プライで比べると、

10プライの方がより硬質なシェルになる場合が多く、

それもまた音質に影響するものです。

さらに、同じ素材、同じプライ数、同じ厚みだとしても、

メーカーごとに仕入れ使用する材料は違うので、

音色の印象に影響してきます。

一般的に硬いシェルほどハイの通った、

輪郭のはっきりしたシャープな音色で音量も増します。

反対に柔らか目のシェルほど、

ローのふくよかなソフトな印象になる傾向です。

また、単板シェルといって一枚の板を曲げて筒状にしたシェルもあり、

一部メーカーでは高級モデルとして扱われております。

画像はタマのスターシリーズの単板シェル。レインフォースも装着しています。

製造が難しく手間がかかるため、ハイエンドモデルのみの採用が多い。

この単板シェルは、実に成型に手間とコストがかかる為、高価なモデルになります。

また、一枚板のため、ドラムセットに使える事はほとんどなく、

存在するのはほぼほぼスネアにしかありません。

特徴としては、ナチュラルで温かみのあるトーンと

芯の太い、豊かでふくよかな鳴りなど、

独特の柔らかさとパワーを兼ねそろえ、

倍音もやや多い、リッチなサウンドのモデルが多いです。

また、素材そのものの特徴が強く出るのも長所と言えるでしょう。

ただし、単板スネアはやや個体差も出やすく、

比較的チューニングも複雑で玄人向けな印象もあります。

一般的には、製造しやすい合板のものがほとんどで、

この合板の特徴(厚み・素材など)によって音色が変わってくるのです。

■厚み(プライ数)が変わるとどう変化する??

このシェルの厚みは重要なポイントで、

基本的には

薄目のシェルほどレスポンスが良く、ふくらみのある音色。

極端なアタックよりも、鳴り重視のイメージです。

ヘッドからの振動が胴体に伝わりやすく、

ふくらみのある音色、ソフトであたたかい音色を生み出します。

厚めのシェルほど縦に抜ける、シャープな音色が特徴です。

鳴りよりもアタック重視のイメージです。

ヘッドでの振動が縦方向に共振し、

広がりの少ない、輪郭のしっかりしたストレートな音色を生み出します。

アタックが硬質で音を遠くまで飛ばせるイメージです。

特に薄目のシェルでは、

補強として、レインフォースメントという、

エッジ付近にリング状の補強をしてあり、

輪郭がボケないようにして有ります。

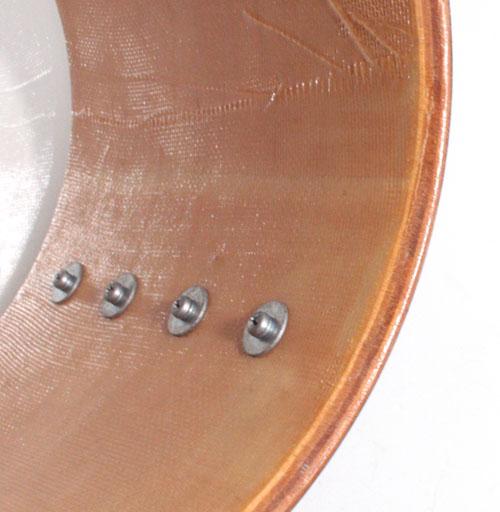

画像はPEARL MR(クラシックメイプル)のシェル

一見厚めに見えるが、4ply 5mmのシェルに4ply 5mmのレインフォースメントだ

このレインフォースメント、

元々はヴィンテージのドラムにおいて、

元々のシェルの強度不足を補う目的としておりましたが、

現在のドラムでは、補強というよりは、

輪郭の増強の意味合いで使われることが多いようです。

■シェルの構造の歴史

大昔は先述の「単板」で製造していたようですが、

次第にウッドシェルがポピュラーになっていくにつれ、

造りやすい合板になっていったようです。

昔はよく、3ply程度のシェルにレインフォースメントが主流でした。

素材も(のちほど解説しますが)マホガニーとポプラといった、

比較的柔らか目の素材が主に使用されており、

ソフトでマイルドなキャラクターで

とりわけふくよかな鳴り、ミッドレンジサウンドが強いシェルです。

特にラディックで採用されていた、

1960年代の3plyのマホガニー・ポプラ・メイプル+メイプルのレインフォースの構造は、

この時代を代表するシェルで、現在でもこのヴィンテージサウンドを再現するべく、

この世代のドラムがヴィンテージとして愛され続けております。

白塗りが特徴的

このシェルはマホガニー/ポプラ/マホガニーにメイプルのレインフォースの構造

またちょうど、この時期は日本国内でもパールを中心にドラム作りが発展した時代。

しかしながら、当時の日本では、あまりドラムにふさわしい材料が無かったからか、

シェルも柔らかく剛性が低いラワン材(いわゆるベニヤ板)などを、

先述のラディックのシェルの構造を模して作っておりました。

とりわけこの時代の日本のウッドシェルは、剛性が低いためかあまり音量が期待できず、

1960年代末よりパールでPRESIDENTシリーズという「合成樹脂」のドラムがあったほど。

それだけ日本国内では、安価に良い材料を調達するのが難しかったのでしょう。

その後パールは「ウッドファイバーグラス」というような、

柔らかめのシェルに硬い樹脂で補強するというオリジナルの構造を生み出すなど、

日本人ならではのアイデアで、米国製のドラムに負けじと

オリジナルの路線を開拓していたのは興味深いです。

しかし1970年代の末頃から、楽器の大音量化が進み、

ドラムにも音量を求められる時代が到来。

シェルにもパワー、アタック感が求められ、

6plyほどの合板が主に用いられ、

特に素材もメイプルのような硬質の物が好まれるようになりました。

また、国内でもヤマハがYD9000シリーズを発売、

このシェルは国産としては硬めのバーチ材の6plyを使用。

このバーチ材はメイプルに近い硬さ、密度を持っており、

また、北海道で採れることから、国産のドラムの素材としてはもってこいだったのでしょう。

国産ドラムのレジェンド、YD9000

内側にも入念な塗装が施されている。

ようやく国産も世界に通用する、プロフェッショナルなドラムが登場し

世界の著名アーティストが好んで使用し、世界的にも認知され始めます。

この9000シリーズはアタックと鳴りのバランスが良く、

今でも日本製ドラムの代表格として、高い人気を誇っています。

ほどなくして、パールもメイプル6plyのプログレードを発売、

以後のスタンダードな構造として定着します。

更には先述のファイバーグラスクロスを内面に貼り付け、

音量とアタックの強化を図ったシリーズ「GAX」も登場。

国内のプロドラマーを中心に、人気を博しました。

パールの伝統的なメイプル6plyに内側にファイバーグラスクロスを張り付けた、

メイプルファイバーグラス。音量の増強、輪郭の強調に役立っている。

さらにはタマでも、アートスターシリーズなど、剛性の高いメイプルやバーチのシェルを投入、

パール、タマ、ヤマハの国産3大ブランドが、世界的に認知されるようになったのです。

80年代になると、更に大音量化が求められたり、

デジタル系のサウンドが混じっても埋もれない音、

またさらには、スタジアム級のコンサート会場でも抜けが良い音など、

音の飛び、音の輪郭が求められるようになり、アタックの強い音が好まれるようになります。

そのために各社共に、シェルの厚みを増大させる傾向がありました。

特に、ドイツのソナーでは「シグネチャー」シリーズをリリースし、

10mmを超える重たく剛性の非常に高いシェルを持つシリーズが大ヒット。

シグネチャーシリーズは見た目もゴツい

ビーチ12mm 12plyの実に肉厚でヘヴィなシェル

この成功に合わせパールもメイプル8plyの「Zシリーズ」を発売。

非常に重たくゴツイシェルは、とにかくアタックと音飛びを重視し、

80年代に流行したサウンドにマッチングした造りのドラムとして成功しました。

しかし音楽の好みは時代に合わせ変わっていくもの、

90年代も半ばに差し掛かると、今度は真逆の「ナチュラル」なサウンドが流行してきます。

ナチュラルなサウンド、あたたかい鳴りを求められたメーカーは、

今度は反対にシェルを薄くして、レスポンスとふくよかさを追求するようになります。

80年代に肉厚シェルで一時代を築いたソナーも、

「デザイナーシリーズ」などを中心に、

シェルを軽量化した薄目のシェル構造のドラムをリリースします。

デザイナーシリーズではメイプル材を使用し、肉薄にして軽量化を実現してます。

パールも4plyメイプルシェルにレインフォースを装備した

クラシカルな作りを再現した「クラシックメイプル」シリーズを発売、

タマでは、極限までシェルの合板を薄くした「スタークラシック」シリーズを生み出し、

軽量で「鳴らしやすい」シェルを中心にラインナップが変化していきます。

このように、各社共に時代に求められたサウンドを出せるドラム開発を進めてきたのです。

そして2000年代に入ると、

これまでメイプル・バーチ・ビーチ等の高密度な素材に加え、

オーク・ブビンガなどの比較的重く音色がダークな素材を採用したり、

反対にポプラやマホガニーなどの、かつてのドラムに使われていた

軽量であたたかみのあるサウンドを生み出せる素材に回帰したり、

それらの材を組み合わせたいわゆる「ハイブリッド」なドラムの開発が盛んになりました。

また、原点回帰というか、過去のシェル材や構造を模した復刻的なモデルも多数開発されています。

ラディックのレガシーマホガニー

まんま60年代のシェル構造を模しているのがわかる(白塗りはなし)

80年代レジェンド、パールの「Zシリーズ」も、復刻盤登場!

8ply10mmの肉厚のメイプルシェルはガッツのある音色。

こうして選択肢が非常に増えた今、どんなドラムを使えばどんな音がするのか?

それには使用している素材の特性を知っておくと便利です。

前フリがちょっと長くなってしまいましたが、

歴史と構造は何となくお分かりいただけたでしょうか??

次回はそんなドラム選びの

シェルの「素材編」をお送りしたいと思います。

ではまた!

■過去記事はこちらから■

わからないことは楽器屋さんに聞け!スネア選びのカンタン基礎知識

わからないことは楽器屋さんに聞け!スネア選びのカンタン基礎知識2

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムヘッド選びの基礎知識

わからないことは楽器屋さんに聞け!スティック選びの基礎知識

わからないことは楽器屋さんに聞け!キックペダル選びの基礎知識

わからないことは楽器屋さんに聞け!練習ツール選びの基礎知識1

わからないことは楽器屋さんに聞け!練習ツール選びの基礎知識2

ジルジャンファクトリーツアーレポVol.1はこちら

ジルジャンファクトリーツアーレポVol.2はこちら

ジルジャンファクトリーツアーレポVol.3はこちら

楽器屋さんに聞けシリーズ番外編 ?ヴィックファースファクトリーツアーレポ?

わからないことは楽器屋さんに聞け!シンバル選びの基礎知識1

わからないことは楽器屋さんに聞け!シンバル選びの基礎知識2

わからないことは楽器屋さんに聞け!シンバル選びの基礎知識3

わからないことは楽器屋さんに聞け!中古品選びの基礎知識1

わからないことは楽器屋さんに聞け!中古品選びの基礎知識2

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムチューニングの基礎知識?知識編?

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムチューニングの基礎知識?応用編/実践編?

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムチューニングの基礎知識?発展編・前編?

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムチューニングの基礎知識?発展編・後編?

わからないことは楽器屋さんに聞け!ドラムの手入れの基礎知識?

わからないことは楽器屋さんに聞け!~カホンで遊んでみよう!?

わからないことは楽器屋さんに聞け!~電子ドラムの進化は止まらない?

わからないことは楽器屋さんに聞け!?第1回 ビーター選手権!?

わからないことは楽器屋さんに聞け!?知っておきたいパーツの規格!?

■この記事を書いた人

松岡 武 Takeshi Matsuoka中学生の頃突然ドラムに目覚め、そのままのテンションで音楽の専門学校に入学。卒業後よりお茶の水イシバシに勤務し13年、2016年6月より渋谷WEST勤務。20代のころはジョン・ボーナムにあこがれすぎて24インチのライドをバカバカ打ち鳴らしてました。豊富な現場経験を生かしたその人に合った楽器のチョイス、チューニングやメンテナンスポリシーで、様々なタイプのドラマーをサポート致します! |

※当ページに掲載されている画像、文章等の転載、二次使用等はご遠慮下さい。また、当ページをご紹介いただく場合は、画像、動画等に直接リンクをしないようにお願いします。

※商品情報や価格、在庫などは投稿時点の情報です。既に在庫切れ、販売終了となっている場合がございます。現在の正しい状況については下記店舗へ直接お問い合わせください。また、当ページに掲載されている画像、文章等の転載、二次使用等はご遠慮下さい。