こちらの記事は以前あったサックス特集ページの再掲載です

2014-12-11リードについて |

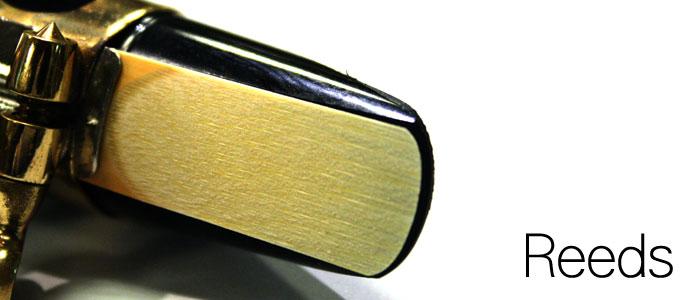

材料は主にケインという葦の一種で作られています。

竹の節がないような木で中は空洞になっています。

このリードが振動することによって音が出る仕組みになっているため、

自分の出したいサウンドを追求すればするほど重要なものになってきます。

リードは製品にするまでの削りだし方やカットの仕方により、

大きくはクラシック向きかジャズ向きかに分けることができます。

そして、腰の高いリードはクラシック向き、

腰の低いリードはジャズ向きと言えます。

腰の高いリードは音に芯があり安定した音質を出すことに向いています。

代表的なものとしてはバンドーレン、セルマーオメガ、グロタンなどがあります。

腰が低めのリードは比較的楽に振動させることができ、

タンギングや音色のニュアンスをつけやすいという特長があります。

代表的なものとしてはリコー、ラボーズなどがあります。

メーカーごとの特長を挙げますと、

バンドーレンは腰高のリードの分類に入り、

安定した音色とクリアーな響きを持っています。

バンドーレンジャバはやや腰を低くしてあり、

先端のカットも薄めでジャズに向いた仕上げとなっています。

ラボーズは腰の低いカットで、明るさとジャージーな響きがあり、

ジャズで主に使われています。

リコーは腰が低めの部類に入り、鳴らしやすく癖のないサウンドで、

リードの個性よりも楽器の個性が出せるタイプです。

リコーロイヤルは先ほどのリコーの特長に音の丸みが加味された音色を持っています。

以上が代表的なリードの種類ですが、

その他にも、ヘムケ、ポンゾルなど色々なメーカーから様々なモデルが出ています。

好みのリードが決まったとしても、

次に問題になるのがリードの均一性です。

材料が自然の木で出来ているため、

どうしてもバラツキが出ます。

現在は、製品としてプラスチック素材や合成繊維を使用したリードも市販されていますが、

音の繊細さやピアニシモ、フォルテシモによる音色変化などは、

自然素材のリードに一歩譲るところがあります。

プロのミュージシャンになると、ほとんどの方がいつもリードを何箱も持ち歩き、

その中で実際演奏に使用できるのは、ごく限られた枚数に限定されてしまうのというが実状です。

練習用として割り切って使えば問題はないのですが、

良いサウンドを追求するためにはある程度の無駄は覚悟する必要があります。

また、今ひとつ鳴らしやすさの点で納得のいかないリードについては、

なんとか救済できる道も残されています。

例えば、ちょっと硬く感じるリードの場合は、

マウスピースの先端よりわずかに下げて取り付けると鳴らしやすくなります。

鳴りすぎたり、コシが弱いと感じるときは、

マウスピースの先端よりわずかにリード先端を出して取り付けると

程良くなる場合もあります。

リードの堅さについては、

個人差があるので自分に一番合う硬さを選ぶのが良い選択です。

一般的に初心者の方は2 1/2(ニイハン)が無理のない選択ですが、

個人差があるので2番のほうが合う人や3番のほうが合う人もいます。

又、練習していくにつれてリードは硬いものを使わなければ良い音が出ない

というような考えもあるようですが、

硬ければ良い音がでるとは限りません。

プロの方でも柔らかめのリードでコシのある太いサウンドを出している人もいます。

とにかく色々なリードと硬さを試してみて、自分に合ったリードを見つけだしてください。

また、楽器やマウスピースを変えた時も、

いままで使っていたリードが合うとは限りませんので、

変えたマウスピース・楽器に合うリードをまた選ぶようにしてください。

プロの方は、リードのコンディションを保つために、

一度使用したリードの湿った状態を保たせるということで、

リードをマウスピースに取り付けたままキャップで密閉してしまう方が多いようです。

しかし毎日演奏するプロならともかく、

趣味として週に一度から二度の練習で吹かれる方には

衛生上この方法はあまりおすすめできません。

リードの乾燥による歪みを防ぐためには、

リードケースに入れて保管するのが良い方法です。