フルートのタンポ交換してみました。

2016-10-31こんにちは!そしてハッピーハロウィン!( ノ ・ω・)ノ( ノ ・ω・)ノ( ノ ・ω・)ノ☆

大変ご無沙汰しております、名古屋栄店のきたむらです。

今日は楽しい楽しいハロウィ?ンですが、皆さま楽しんでますか?

さてさて、調整中の楽器がいくつかあるので

その中からフルートの『タンポ交換』の様子をさくっとご紹介。

今日はヤマハのYFL-211SIIのタンポを交換してみます。

ちなみにこれ ↓ は、オーバーホールするために分解した、フルートの管体です。

キィがついてないので、なんか変な感じですよね( ・ω・)

交換前のタンポの状態

交換前のタンポはこんな感じです。

タンポがトーンホールを塞ぐときにつく、丸い跡のことを

『轍(わだち)』というのですが、これはそこそこ黒ずんでますね?( ・ω・)

(ひどい状態だと、虫食いになっているタンポもいらっしゃいます)

タンポをカップから取り外す

タンポは『ワッシャー』と『ビス』という2つのパーツで

カップに収まっているので、それを外します。

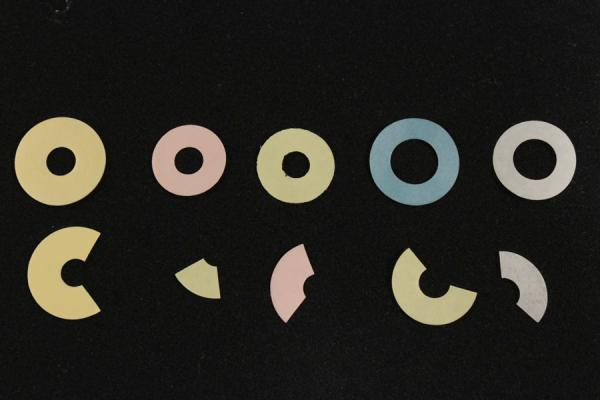

ドーナツ状の板がワッシャー、その横のネジがビスです。

10円玉と比べるとこんなサイズ感です( ・ω・)

調整台紙と調整紙

ワッシャーとビスを外すと、タンポも外れます。

タンポを外すと、またまたドーナツ状のパーツが出てきました( ・ω・)ノ◎

これは『調整台紙』と呼ばれる紙で、同じメーカーでも

大きさや厚さといった様々な種類があります。

たとえばヤマハの場合、0.2mm、0.1mm、0.08mm、0.05m

といった厚さがよく使われています。

下の画像でいうと、上の列が調整台紙です。

下の列の紙切れみたいなものは『調整紙』と呼ばれ、

調整台紙を細かくカットしたもののことをいいます。

この調整紙は、厚さ、カットする大きさ、カップのどこに置くかによって

タンポの塞がり具合がかな?り変わってくるので

結構重要なポイントだったりします( ・ω・)

一般的には、カップ→調整台紙→調整紙→タンポ→ワッシャー→ビス

といった順番に重なっていきます。

新しいタンポを取り付ける

はい、取り付けました。

左が交換前、右が新しいタンポなんですが一目瞭然ですね!

新しいタンポはつるんとしていますね?( ・ω・)

交換したタンポを調整する

これを管体に組んで、トーンホールをきちんと塞げているか

確認するのが、この『フィラー』というアイテム!

といっても爪楊枝にクリーニングペーパーをくっつけただけですが

これがないと、ひじょ???に困るので、調整の際は必須アイテムです( ・ω・)

今回はクリーニングペーパーですが、わたしはカセットテープを使うときもあります。

このフィラーでチェックをしながら、トーンホールが

塞がっていないところに、先ほどの調整紙を入れたり、

調整台紙を変えたりしながら、タンポを調整していきます。

フルートのタンポはかなりデリケートなので

例えば今日タンポ交換して、トーンホールを塞げても、次の日には隙間ができてる!

なんてこともよくあります。。

なので、時間をかけて合わせていくので

フルートの調整は少し時間がかかってしまいます( ´ ・ω・)

こんな感じでタンポの調整が終わったら

全体のバランスを調整して、フルートの調整が完了です!

タンポ交換については、破れていたり、虫食いタンポは交換するのはもちろんですが

タンポがどういう状態になったら交換するのか、という判断は

状況や、技術者によっても変わってくるので、自分のタンポは交換時期かな?と

思ったらお近くのリペアマンに相談してみてくださいね?( ・ω・)ノ☆

担当:きたむら