以前のご紹介から日数を頂いてしまいましたが

BRITISH PEDAL COMPANYの製品を引き続きご紹介させて頂きます!!

前回の製品案内はこちらからどうぞ!!

今回は TONE BENDER以外の『 Vintage Series 』のペダルをご紹介していきます。

引き続き、TATS氏のブログ『Buzz the Fuzz.』

また、同じくTATS氏によるBRITISH PEDAL COMPANYのコラム

『歴史と伝統の英国サウンド』をご参照させて頂きました。

Burns Buzzaround

1960年代中盤に英BURNS社から発売されたファズ”Buzzaround”を完全復刻したモデル。

鉄製の筐体やアルミ削り出しのノブ、ラグ板回路に、ハンドワイアードされたサーキット、

そしてオリジナル同様のトランジスタ「NKT213」にいたるまで、

本家BURNS社のお墨付きを得て完全再現。獰猛で強烈な歪みとトーンを持ったこのペダルは、

ロバート・フリップがあのキング・クリムゾンの名作デビュー・アルバムで使用し、

フリップ自身が「ベスト・ファズ」と断言したファズ・ペダルが現代に蘇ります。

1965年の終わりころBURNS社から製造がスタートし、

1968年にはやくも製造が中止されたといわれているオリジナルのBUZZAROUND。

なんと言ってもBUZZAROUNDというファズに注目が集まった理由は、

1969年にキング・クリムゾンのデビュー作『クリムゾン・キングの宮殿』で、

ギタリストのロバート・フリップがこのファズを使った、ということが

一因であることは間違いありません。

実際にはフリップ氏はクリムゾン結成以前からこのファズを使用していたらしいのですが、

のちの1974年、インタビューにて

「いままでで最高のファズはBURNSのBUZZAROUND。」と答えています。

BUZZAROUNDはオリジナルと同じ、NKT213という

60年代のNOSゲルマニウム・トランジスタを3ケ使った回路になっています。

TONE BENDER MK3の回路と似た回路構成になっていますが、

トランジスタはもちろん違いますし、

BUZZAROUNDではアンプで使用されるようなラグ板で回路を組んでいます。

コントロールは3つで、「SUSTAIN」「BALANCE」「TIMBRE」という表示になっています。

イギリスのカリスマ・ファズ・ビルダー、また熱心なTONE BENDER研究家として名高い

D.A.Mのデイヴィッド・メイン氏はこの回路を

「まるで猛獣/飼いならすのに苦労する」と評しています。

MK3との比較でいうなら、

SUSTAINはFUZZに、

BALANCEはTREBLE/BASSに、

そしてTIMBREはVOLUMEに相当するはずです・・・が、

各コントロールが複雑に影響し合い、一筋縄では思い通りの音がなかなか出せず

MK3のように素直に反応してくれない難しいファズです。

回路のみならずそのサウンドも『獰猛な猛獣のような』ファズサウンドに仕上がっています。

一度弾いたらそのサウンドの虜になることは必須です!!

Dallas Rangemaster

1965年、英ダラス社から発売された世界初のトレブル・ブースター・ボックス

「Rangemaster」の完全復刻品。

オリジナル同様の鉄製筐体やデザインはもちろん、

その回路やワイヤリング、トランジスタ(OC44)までオリジナル同様に再現。

エリック・クラプトン、クイーンのブライアン・メイ、

ロリー・ギャラガー、マーク・ボラン(Tレックス)等も夢中になった

「トレブル・ブースター」の伝説的名器。

あのゲイリー・ムーアもこの復刻品Rangemasterを使用したことでも、そのサウンドはお墨付き。

Rangemasterはいわゆるトレブルブースターと言われるエフェクターです。

純粋にギターのトレブル帯域の音量を増加させ、

中低域?低域はそのままというものが一般的になります。

ですが、Dallas Rangemasterの場合は

単純にトレブル帯域の音量アップを狙ったエフェクターではなく、

「十分に歪み、そして倍音が豊富に増幅される」という特徴を持っています。

もちろん「歪む」といってもファズのようなあからさまな歪み方ではありませんが

前述したトレブルブースターのように素直に音量が上がる仕様ではなく

ローカットが働くことで、ギターのロー成分は削られ、

歪み系エフェクターと呼べる程に十分に倍音成分が加味されます。

ギターのボリュームを絞るとクリーン?クランチ・サウンドを生み出すことが出来るのが

Rangemasterの最大の特徴と魅力になります。

Zonk Machine MKI

1965年、歴史的ペダル「TONE BENDER MK1」とほぼ同じ回路を採用して

英JHS社より発売された激レアなペダルの完全復刻品。

TONE BENDERとは異なりこちらでは青い鉄製の筐体を採用。

トランジ スタもTONE BENDERとは異なりOC75を3ケ使用。

リーズというイギリス北部にある都市に所在した会社

JOHN HORNBY SKEWES JHS社から

創業年である1965年に「ZONK MACHINE」という名のファズ・ペダルを発売されました。

どう見ても、同年夏に発売された『TONE BENDER MK1』にそっくりで、

中身の回路もTONE BENDER MK1とほとんど同じものでした。

オリジナルTONE BENDERの開発者であるゲイリー・ハースト氏は

「たしかに回路はまったく同じだが、一切関係ない」と断言しています。

こういったコピー商品がイギリスだけでなく、日本・さらには世界中で多く見られましたが

このZONK MACHINEの販売台数は多くありませんでした。

オリジナルのTONE BENDER MK1すら今では現存数も極めて少なく、

途轍もないな高値が付きますがJHSが65年に発売したZONK MACHINEは

さらに現存数が少ないという激レア・アイテムと言うことになります。

ちなみにTONE BENDER MK1との細かな違いは

・ボリューム・ポットがゼロ位置でOFFになる「スイッチポット」を採用

・インプット&アウトプットジャックは筐体の横に配置

・トランジスタに、3ケとも「OC75」ゲルマニウム・トランジスタを採用

・基板は筐体内部でネジ止めされている(MK1はネジ止めされていない)

・ほぼ同じ形ながら、筐体のサイズがMK1よりやや小さい

・名前が違う(ZONKは“泥酔する”の意味)

といった内容となっております。

※ちなみ現在、Morning GloryやSuper Bolt等の多くの人気モデルを取り扱っている

米JHS社とは別の会社でございます。

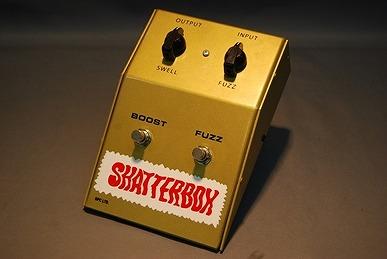

Shatterbox

1960年代後半に、英JHS社が発売したファズとトレブル・ブースターの複合ペダル

「Shatterbox」の完全復刻品。

前段のファズ回路には2ケのシリコン・トランジスタを使用し、

パリっとした激しい歪みを生成。

後段のブースター回路にもシリコン・トランジスタを採用し、

ギター・サウンドの美味しいレンジを一気に持ち上げてくれる。

ファズとブースターはそれぞれ独立したスイッチを採用。

JHS社はZONK MACHINEの発売の後、

トランジスタにシリコンを用いてZONK2という名のFUZZを発売しました。

シリコン・トランジスタを2ケ使用した、いわゆる「FUZZ FACE回路」もしくは

「TONE BENDER MK1.5回路」に近いもので『シンプル』なファズの回路を使用しています。

その回路の後段に、ダラス・アービター社のRANGEMASTERの回路をほぼ踏襲した

トレブルブースターを配置し(てしまっ)た『オリジナル』ペダルがこのShatterboxになります。

フットスイッチはファズ・ブースター個別にON/OFFが可能となっているので

クリーンアンプにファズを使い、ソロ時にブースターで音量を稼ぐ、

またはアンプのクランチサウンドにトレブルブースターを使いつつ、

ファズでさらにゲインを稼ぐといったことも可能です。

TONE BENDERシリーズもそうですが非常に大きな筐体と電池のみの電源駆動といった

現代のエフェクターシーンには似つかわしくないラインナップではありますが

このモデルしか出せないサウンドがこの『 Vintage Series 』には秘められています。

次回『 Player Series 』のラインナップのご案内をさせて頂きます。

この記事が気になった方が

どうぞ御茶ノ水本店 石川までお問い合わせ下さいませ。

※当ページに掲載されている画像、文章等の転載、二次使用等はご遠慮下さい。また、当ページをご紹介いただく場合は、画像、動画等に直接リンクをしないようにお願いします。

※商品情報や価格、在庫などは投稿時点の情報です。既に在庫切れ、販売終了となっている場合がございます。現在の正しい状況については下記店舗へ直接お問い合わせください。また、当ページに掲載されている画像、文章等の転載、二次使用等はご遠慮下さい。