持つ者だけが試される、旧モデル比較の深淵へようこそ

2019-03-13 俺(おいら)のジャパンヴィンテージ列伝!本日はこちら!

YAMAHA L-31A後期 1984年製 と YAMAHA L-31B 1988年製

ど真ん中ストライク!とはいかなくても、外角いっぱい見逃し三振!はとれそうな逸品かと、、、

さて、この2本、発売時期は近いながらもフルリニューアルされ、かなり色々違っています。

今日はカタログスペック、画像だけでは知り得ない、マニアックな部位の比較を徹底的に行いましょう!

という事で材質や、見てすぐ分かるペグの違い、ハカランダと表記されているが実はいずれもホンジュラスローズウッド、、、などなどは割愛いたします。

まずは手始めに軽くヘッド文字などを確認

Nippon Gakki表記がYamahaに変わるのが最大の変更でしょう。

トラスロッドカバーがべっ甲柄からローズウッド材に変更しています。

次はボディセンター。

指板エンドからのサウンドホール位置は同じです。

(ちなみにL-31A前期とL-31A後期は違います。これによって音の出方が違うとも言われています)

ロゼッタの象嵌が違いますね。

ブリッジもG社ヘッドを逆さ向けたようなディップ有りから無しへと。

より細かいところではピックガードの大きさがやや大きくなり下部がブリッジに接触しています。

サドルの厚みは同様です。

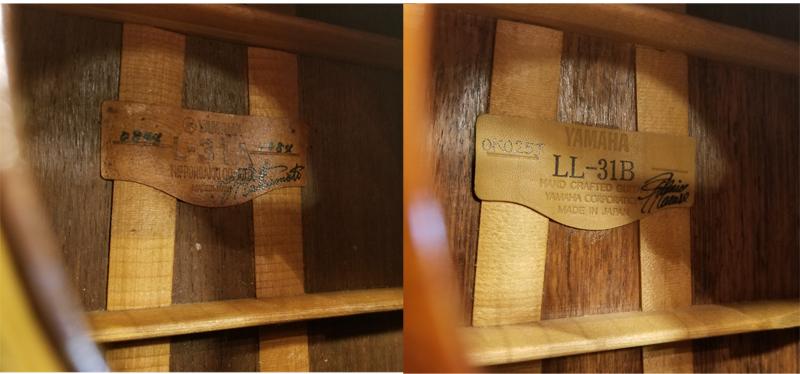

お次は中ラベル。みんな大好きなところw

デザイン、印刷の仕方、随分リファインされた印象ですね。

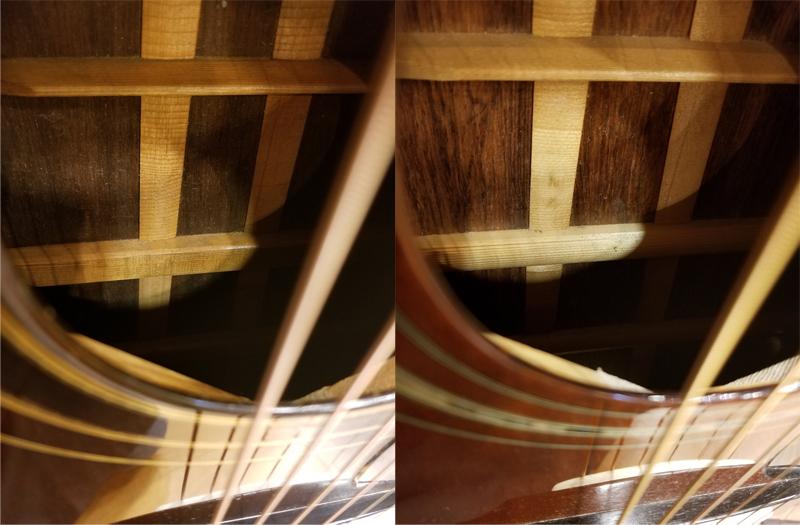

まだまだ序の口ですかね?次は内部ブレーシング。

バックブレースですがL-31Aは角のある直方体状のものです。

これはオリジナルL-31から脈々と受け継がれてきたスタイルですね。

対するL-31Bはかまぼこ状にスライスされています。

一番奥のものも同様です。

ちなみにサイド材の割れ止めはほぼ同じ形状、同じ位置に同じ数、です。

Xブレーシングの交差位置の確認です。

定規の先を交差部に当てて計測。

出ている距離がほぼ一致、ブレーシング位置の変更はないようです。

さて、もう少し深淵へ!

これだけじゃつまらんでしょ?知ってたでしょ?

ここで【問題】です!

この画像は片側を回転させて合わせたバックセンター材ですが、どちらがL-31A後期でしょうか?

スタンド足の位置をほぼ同じようにしました。

結構幅に差がありますね。

あらためてバック材を凝視すると、、、

結構違うでしょ?!

左は比較的平行、右はかなり三角形になっていますね。

正解はもうお分かりですね、左がL-31A後期です!

ヒールキャップでも違いが分かりますね。

このL-31A後期の3ピースの比率は初代L-31と同じで、ヒールキャップ下が約25mm、エンド部で約70mm、エンド部手前で約32mmです。

対するL-31Bは、25mm、90mmと約20mmも広がりが違うのです。

そしてサイド材エンド部の継ぎ方が違うのでエンド部手前、というのはありません。

次は見た目だけの問題かも知れませんが非常に大きい変更箇所です。

L-31Bはカタログスペックで正式に1ピースマホガニーネックとなっています。

L-31A時代は特に詳細表記がなく、事実2ピース仕様です。

2ピース仕様はカスタムモデルを含め、長らくYAMAHAではスタンダードだった仕様です。

ここで変更となります。

ネックブロックの形状も大きくモデルチェンジ。この辺りは1985年、L誕生10年の節目に、LからLLへモデルチェンジした際の仕様変更と思われます。

コの字型多積層構造になっています 。

Martin社がレグブロックを採用し出すのが90年代半ば、それ以前に既に改善点を見出していたのは日本のメーカーです。

いかがだったでしょうか。

カタログスペックやオーナーさんのHP画像などである程度の情報は得られる時代にはなりましたが、ここまでの徹底比較になると現物2機を並べて睨めっこしないとなかなか気づかない点も多いです。

こちら楽器店では過去に2台とも入荷した事はあっても売れていくので同時に存在する事が少ないです。

個人のコレクターの方のほうがご自慢の2機種、3機種を比較してニンマリしてると思います。

このような貴重なタイミングには、極力検証して徹底比較、更なる深淵へ潜っていきたいと思います。

乞うご期待!