ロジャーサドウスキー直伝講習会レポート

2017-10-25

2017.10.24

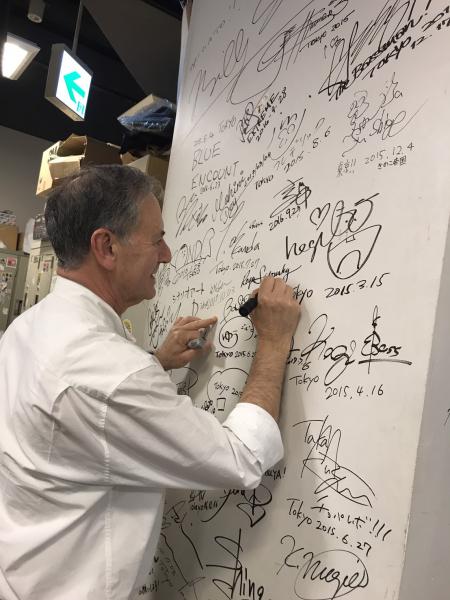

当店でも人気のベースブランド、Sadowsky Guitarsの創始者

Roger Sadowsky氏にご来店いただきました!

この日は僕らスタッフ向けの講習会&セットアップセミナーという事で、

普段疑問に思っていた事をロジャー本人に直接聞ける滅多に無いチャンスでした。

講習会冒頭では基本的なセットアップ方法を店頭の楽器を使いレクチャーしてもらいました。

ロジャーから「どれかコンディションが悪いものはありますか?」と尋ねられましたが、

「実際日本の楽器屋に展示されている私の楽器をチェックすると比較的良好なコンディションを保っているよ」と

いう感想も述べられていました。

これだけ四季折々の環境下でそれが実現できているのはハイクオリティな楽器である何よりの証拠です。

講演会中盤、プリアンプの開発経緯について質問をしたところ、ロジャーのマシンガントークが始まりました。

70年代の終わりにスターズギターズのロン・アームストロングさんという方が製作したオリジナルのプリアンプを

マーカスミラーのジャズベースにインストールした事から始まります。

※スターズギターはアレンビックのプリアンプやハードウェアの製作にも携わっていました。

その後、スターズオリジナルプリアンプの生産が困難になり、ロジャー氏はその音響特性に最も近いプリアンプを

探しはじめます。そして白羽の矢が立ったのがかの有名なバルトリーニ社のTCTプリアンプだったのです。

楽器単体だけでなくアンサンブル内での馴染み方も絶妙であり、

ベーシストだけでなくエンジニアも唸らせるサウンドに仕上がったそうです。

「フレットを新しくし、指板を整える。電装系のカスタマイズを施して、そこから歴史は始まった。」

マーカスサウンド、ニューヨークサウンド誕生の瞬間です。

その後、TCTプリアンプの供給も不安定になり、もう自分で作ってしまおう!と思い立った事が

サドウスキーオリジナルプリアンプ開発のきっかけになったそうです。

丁度その当時同じビルにいたアレックス・アギュラーさんの製作したプリアンプを元に

開発していったという話も素敵な偶然だなぁと思うばかりです。

また、今日までベース&トレブルのブーストEQという仕様に拘ってきたのも

変化させる帯域を増やしてしまう(ミッドレンジの増設)とせっかく構築した

トーンを崩してしまうケースが多いからだそうです。

2バンドのブースト帯域、カーブは現場検証に基づいた設定がされており、

ベースとトレブルを同時にブーストする事で中音域がなだらかにカットされていく特性も

拘りのひとつです。

サドウスキーベースの木部に対する拘りは並々ならぬものだという事は周知の方も多いかもしれませんが、

同様にオリジナルプリアンプにも絶対の自信があるんだというレジェンドからの熱意が伝わってきた瞬間でした。

昨今、エレキベースのサウンドメイキングにおいて強靭なライン信号をPAに送る重要性がより強く謳われていますが、

正にロジャーはそんな時代の先を読んでいた1人と言えます。

このような制作秘話を聞くとサドウスキーNYC、欲しくなっちゃいますね。なっちゃいました。

今回このプリアンプについての熱弁を聞けたことが個人的に何よりの収穫でした。

・・・と、ここで勘の鋭い方はお気付きかも知れませんが、サドウスキーのプリアンプは

ミドルレンジは必要ないという話のくだりです。

じゃあどうして同社のウィル・リーモデルのプリアンプにはミッドブースターがついてるんだ!ということです。

この点においてもロジャーは丁寧に回答してくれましたので、また別の機会にレポートさせていただきます。

お楽しみに!

さり気なくNYCシングルカット入荷してます😎