|

| Ishibashi Mail Magazine Vol.29 |

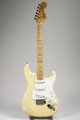

| 近年盛り上がりを見せている70年代ビンテージ。その中でも注目を浴びているのがやはり フェンダーのストラトキャスター。今回は70年代に入ってからのストラトキャスターに注目 してみよう。 70年代のストラトキャスターといえばラージヘッドネツクです。ラージヘッドに仕様変更に なるのが1966年のことで、フェンダー社がCBS社に買収されてからである。そのラージヘッドの 顔のロゴが”トラディショナルロゴ”から”モダンロゴ”に変わるのが、1969年で力強い文字で STRATOCASTERとデカールが貼られるようになる。このヘッドが70年代のストラトのイメージであり 象徴である。70年入ってFENDERロゴの下には2個のパテントナンバーがあったが、それは1個の バージョンも存在し、翌年にはパテントナンバーは1つで”WITH SYNCHRONIZED TREMOLO”の文字が 無いものもが登場する。 70年代のピックアップのコイルは色の濃いエナメルで、線も固くボビンはグレーと独特な特徴を 持ち、サウンドはヌケの良いパワフルなサウンドがする。これはヘッドの大きさも影響は見られるが、 ピックアップ単体で見てもサウンドの影響力は強い。ピックアップ裏面には数字が印字されており 最後の数字が年数を表すことが多い。このピックアップが大きく仕様変更するのが1974年後期 以降である。 それまでスタガードと呼ばれる各弦に対しポールピースの高さが違う(音量調整を目的とした 仕様)物でしたが、”フラットポールピース”と呼ばれる、各弦に対して全て高さが均一に 調整されたものに仕様変更される。これは1970年代に入り、細めの弦が一般的に使用され始め弦に 対してのバランス調整の見直しを考えてのことである。それまではジャズギターに張るような 太めなゲージであったため、ロックサウンドが必要とされた時代背景ならではの考え方である。 もう一点大きなパーツ変更されるのは”シンクロナイズドトレモロ”である。1972年にそれまで セパレート式に組み込まれたスティール製のトレモロブロックが、トレモロブロックとプレートが 一体型の亜鉛ダイキャストに変更され、サドルもダイキャスト製へと変更された。 また、フェンダーならではの画期的なアイデアといえば3点止めの”マイクロティルト”である。 これはネックプレート裏側のねじを利用し、ネックの角度を調整できる仕様である。フェンダー のようにネックとボディが分かれているタイプのギターには、組み込み後の微調整を考えると 大量生産に向いた方式であった。 これにともないトラスロッドもナック裏よりヘッドに取り付けられるようになる。それは弾丸の ような見た目から”ブレット”と呼ばれ今でも、3点止めのストラトにはこの使用が採用されている。 今回の1974-1975のストラトはちょうどこの中の過渡期の仕様で、アルダーボディーの白ピック ガードの最終モデルである。1976年からはピックガードは黒くなり、ボディ材も重めなアッシュ材 へと変更していき、今人気があるのはやはりこの1975年前までのモデルである。そのルックスは ジミヘンを髣髴させるロックの象徴のようである。そして間違いないのはこれらの70年代のギターが ロックサウンドを作り出し数々の名演を残したことである。オ〜アメリカン! <お問い合わせ> 石橋楽器 渋谷店 TEL 03-3770-1484 shibuya@ishibashi.co.jp

|       |

商品情報、スタッフ役職は、2007年時点のものです。

当メールマガジンに使用されている文章、画像、ロゴの二次使用、複写等の一切を禁止します。

Copyright © 2007 Ishibashi Music Corporation. All Rights Reserved.