ギター・アンプ

|

ギター・アンプ(アンプ部とスビー力一・シス

テムを含む)の役割は、電気ギターのピックアッ

プからの信号を増幅し、スピー力一により電気

信号から音波に変換し、空間に放出させること

であリ、もう一つはその信号を楽音として心地

よい音色に変換することである。つまり、電気

ギターはこのギター・アンプと一体化したシステ

ムにより初めて楽器となり得るのである。さら

に細分化すると、ギターからの電気信号の過不

足を補い、楽音に変換する機能を主に受け持つ

部分かプリアンプ(コントロール・アンプ)部であ

り、この信号でスビー力一を駆動させるたけの

電力に変換するのかパワー・アンプ部である。こ

れらのアンプ部分に外部から電気エネルギーを

供給する部分か電源回路である。また、この信

号を音響エネルギーに変換するのかスピーカー・

ユニット、ユニットを取り付けユニットの働き

を最大限に引さ出す役目をもつのがエンクロー

ジャーである。 このように、オーディオ用システムとの違い は楽音に変換するという点にある。オーディオ 用システムは主として高忠実度再生を目標にし て進歩している。しかしギター・アンプでは、 枝術の進歩もさることなから、奏法の変化、音 色に対する好みの変化、全体の音量の変化等に より変化してきている。当初、電気ギターは"ア コースティック・ギターを電気化したもの"的な イメージを持っていたものが、今日では、より 電気的な"独自の楽器"としてのスタイルをつく りあげてしまっている。 |

●ギター・アンプに必要とされる電気的性能

|

電気ギターのビックアップ出力信号レベルは、

たとえば開放弦でのEのコードを強くピッキン

グした時、アタック部分のPeak to Peakで10V

をこえる場合がある。しかし、実際"ギターの

音"としての信号、つまり定常的状態では平均

20〜30mV(RMS)位である。このようにギターか

らの信号のタイナミック・レンジは大きい。

しかし、ピークは聴感上はわからないようにク

リップされ、実際のギター・アンプ・スピーカー

のダイナミック・レンジはかなり狭くなる。つ

まり、聴感上はかなリサステインの長いサウン

ドとなる。この信号をアンプにより増幅して、

スピー力ーを駆動するわけである。例えばギター・

アンプの出力を8Ω負荷100Wとし、30mVの入力信

号を歪まぜずに出すとすると、アンプ部分での

電圧増幅度は全体で60dB位となる。ところが実

際にはディストーションさせたり、ギター出力

のバラつき等が考慮され、15mV位で100W(規定)

の出力か出せるように設計されている。また最

大入力レベルは500mV〜1V位で初段でのオーバー

ドライブは最小限に押えられている。パワーア

ンプ部の出力は数Wクラスから100W、200W以上の

ものと様々であるが、実際に得られる音圧は接統

されるスビー力一の能率との兼ね合いによって

決定される。スビー力一能率の10dBの違いは、

アンプのパワーでは10倍違うわけであるから、

例えば100Wのアンプと能率か90dB/Wのスピー力ー

の組み合わぜは、10Wのアンプと100dB/Wのスピー

カーの組み合わぜと同じ音圧となる。同様に100W

のアンプと200Wのアンプは,同じスピーカーを使

用した場合、わずか3dBしか違わない。なお、ロッ

クの場合、実際のアンプ前面での音圧は100dB以

上は必要である。 以上のように、ギター、ベース用アンプはオー ディオ用のアンプに比べ、最大限出力を引出すよ うな過酷な使用法であるため、スピーカー入力許 容はアンプのノンクリップ出力よりもはるかに大 きく設定されていて、スピーカーの破損を防いで いる。アンプの電源容量も、アンプのクリップ時 の出力に耐えるだけの余裕を持たせている。 |

| ギターからの出力信号には楽音として不用な帯

域がある。弦全体では低音弦の方が出力が大きく

ピッキングや手の触れたときの低音レベルも高い。

また、ギターの電気回路全体が、ハイ・インピー

ダンスで構成されているため、線間容量等で高域

低下が著しい。このため、アンプ部分で不用な低

域成分をカットし、高域のレベルを増強しなけれ

ばならない。これは結合コンデンサによるローカッ

トや、NF量を高域のみ減らし、ハイ・ブーストす

るやり方で補強している。ギターの弦振動の帯域

は、基音が約80Hz、ベース・ギター40Hz位であり、

高域は高次高調波まで考えても5kHz〜6kHz位であ

る。従ってトーン・コントロールの中心周波数は

250〜400Hz位に設定されている。また、ギター用

のスピーカー・ユニットもそれほど広い帯域を必

要とせず、ギターアンプに多く使用されている高

面開放型エンクロージャーでも低域はまわり込み

によってカットされる。 ベース用アンプでは、低音を能率よく出すため、 大口径のユニットを用い、バスレフ・タイプやホー ンロード等のエンクロージャーを採用している。 |

●コントロール

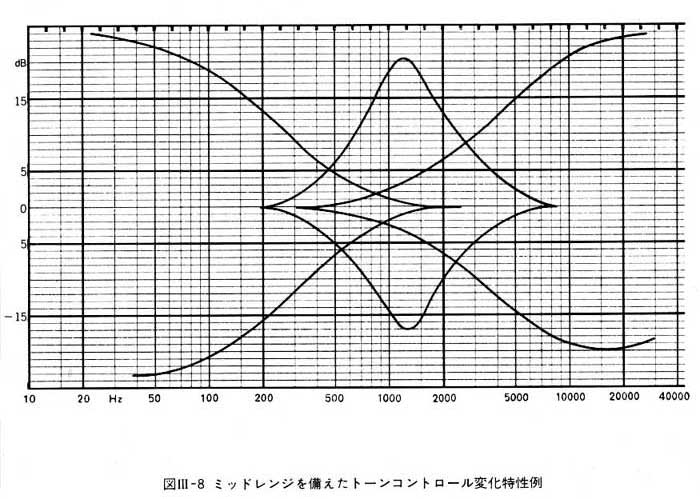

| オーディオ用のトーン・コントロール回路は、

入力信号の周波数特性、スピーカー・システム、

音場特性などをフラットに補正するために取り付

けられている。これに比べ、ギター・アンプのトー

ン・コントロールは、ギターの種類やスピーカー、

音場に合わせて補正する意味もあるが、ほとんど

が音色を決定するために使用される。普通、高音、

中音、低音用のコントロールがあり、±15dB位変

化させることができる。中心周波数は、オーディ

オ用が約1kHz付近にあるのに対し、250〜400Hz位

にとってある。その他、さらに変化をつけるため、

グラフィック・イコライザー、パラメトリック・

タイプのイコライザーを組み込んだものがある。

また、トーン・コントロールが2系統あり、片方を

プリセットに使い、素早く切換える事により、瞬

時に音色を切換えることが出来るものもある。 ブライト・スイッチはボリュームを下げた時、 高域のみをパスする事により、小音量でも高域が 低下しないようにするスイッチで、フルボリュー ム時は効かなくなる。 またパワーアンプの高域のNF量を変化させ、高 域をさらに持ち上げるコントロールが付いたもの もある。プリアンプのボリューム、パワーアンプ 入力部のボリュームの両方のコントロールにより、 音量のみではなくディストーションも可変できる。 例えばプリアンプのボリュームを下げ、パワーア ンプのボリュームを上げると歪みのないクリアー なサウンドとなり、逆にプリアンプのボリューム を上げると、オーバードライブ状態となり、パワー アンプのボリュームを下げてもディストーション・ サウンドが得られる。また、2つのプリアンプを 内蔵したタイプのアンプでは、一方のチャンネル のゲインを高くとり、オーバードライブできるよ うにしたものや、ディストーションの回路を組み 込んだものもある。これらのコントロールは入力 信号を歪ませ、サスティンを長く、また、高次倍 音を豊かにするわけである。 |

| プリアンプとパワーアンプ間に挿入され、音色 を変化させる付加機能で、スプリング・リバーブ 回路、トレモロ回路、ビブラート回路、コンプレッ サ回路、フェイズシフター等が組み込まれている。 また、外部エフェクターを両アンプ間に接続でき るように端子が設けられているものもある。 |

| ギター・アンプは過酷な条件下で使用される事 が多く、それに対応できるだけの性能が要求され る。例えば、不十分な電源事情で使用でき、ある 程度の電圧変動に耐えうる性能が必要であるし、 照明などからの外来ノイズの影響を受けないよう に電源やシールドにも十分な対策がなされていな ければならない。また、長時間連続で大出力を引 出すため、アンプの放熱も大きな問題で、アンプ キャビネットを大型の物にしたり、通風孔を設け たり、パワートランジスタ用の放熱板に大型のも のを採用したりして、対応している。 ギター・アンプでは、電源トランスからの磁気 もれにより、ギターをアンプに近づけたとき、ピッ クアップがハムを誘導したり、アンプ上にエフェ クター、キーボード等をのせて使用する場合、ハ ムを拾いやすくなる。また、アンプ内部のスプリ ング・リバーブ・ユニットのピックアップにもハ ムが生じ易い。このため磁気漏れ防止用の磁気シー ルド・トランスを使用する必要がある。 アンプはオーバードライブさせたとき、電源も 含めて、回路のバランスが崩れやすく、また発振 などを起こしやすくなる。特に、トランジスター・ パワーアンプ部、チューブ・タイプの位相反転段 等のバランスが崩れやすい。この点はオーディオ アンプ以上の安定性が必要とされる。 オーディオ用のアンプには、多くの保護回路が 考えられており、リレー等によりすぐにスピーカー を切り離すように出来ている。しあし、ギターア ンプの場合には僅かな事由でアンプの機能がストッ プしては演奏上問題がある。従って、ギター・ア ンプでは敏感な保護回路よりも、多少の過負荷に 耐えうるだけの性能が必要となる。 ギター・アンプを動作状態にするためのスイッ チには、電源スイッチの他にスタンバイ・スイッ チがある。トランジスター・アンプでは電源スイッ チオンですぐに音が出るため問題は無いが、チュー ブ・タイプでは真空管のヒーターが温まるまでは 音が出ない。このとき、真空管にプレート電圧が 加わっていると真空管の寿命を短くする。このた め、あらかじめ電源スイッチをオンにしておき、 プレート電圧等の高電圧電源動作はB電源のオン、 オフで行う。これがスタンバイ・スイッチの働き である。 グランド・スイッチはAC電源のいずれか一方を、 0.05μF位のコンデンサーを通して、アースに落と し、ハムと感電するのを防止するもので、電源ス イッチと共通になっているものもある。 以上のように、ギター・アンプはオーディオ・ アンプと比べ、使用条件の違いにより、設計方法 も大きく違っている。 |

| ギター・アンプでは、殆どが可搬型であり、時 として乱雑な取り扱いをされるため、機械的強度 が問題となる。 ギター・アンプには、持ちやすいように数々の 取っ手が考えられている。重量の比較的軽いビル ドイン・タイプでは、上部に皮製またはビニール 製のとって、セパレート型等の大型で重量の重い ものでは、プラスチックや鋳物の取っ手が付けら れている。また、アンプ、スピーカー・エンクロー ジャー、下部にはキャスターが取り付けられ、敏 速なセッティングが可能になっている。アンプで は重量バランスも考慮されており、運搬しやすさ、 セッティング時の安定性を得ている。 エンクロージャー、アンプ・ケース等はビニー ル・レザーや、コーナー金具、サッシなどで保護 されており、破損を防いでいる。その他、アルミ やプラスチック製のフライト・ケースに組み込ま れたアンプもある。 アンプ部のスイッチ類、ノブ類は、運搬中の破 損を防止するため、ケース内側に付けられている。 アンプ後面の電源コードは、太く丈夫なものが 使用され、収納方法も色々考えられている。 また、ビルドイン・タイプ(アンプとスピーカー が一つの箱に収められているもの)では、スピー カーの振動により、アンプ部のチューブ・ソケッ トやネジ類、コネクター類がゆるんだり、接触不 良、断線などの事故が多くなるため、しっかりし た固定方法が必要とされる。特にスプリング・リ バーブ・ユニットは振動の影響を受けやすいため、 スポンジやバネなどでダンプしたりアンプ下部に セットされる。 アンプ・パネル面上ではスイッチ、ノブ等は操 作しやすく配列されている。電源スイッチは演奏 中、誤って切れる事のないように背面に取り付け られているものもある。 小型アンプでは、床上にセットした場合、スピー カー・ボックスに角度を付けるためのバーが付い たものもある。 特にチューブ・アンプでは、高電圧を用いてい るため、感電事故等の防止のため、危険個所はお おわれている。 また、背面パネル上には音量、音色をすばやく チェンジするための、フット・スイッチのコネク ターや、レコーディング、PA、アンプ増設などの ためのアウトプット端子、エフェクターをプリ、 パワーアンプの間に挿入できる端子などが設けら れており、操作性に対する配慮が為されている。 |

| いわゆる、"ギター・アンプ"は機能別に分類すると、 電気ギター用、電気ベース用に分かれる。これは、 ギター、ベース、それぞれの周波数特性、音色の 違いによる。 アンプ部では、ベース用はギター用に比べ、周 波数特性が低域まで伸びていて、ギター用では不 用な低音がカットされている。トーン・コントロー ルの中心周波数もベース用は低めである。またギ ターに比べ、ベースはあまりディストーションを 動作させないため、ゲインも多少低めである。数々 のディストーション回路、エフェクト回路も、ベー スではそれほど必要とされないためギターに比べ シンプルな構成になっている。 スピーカー・ユニット、エンクロージャーにも 違いが出てくる。ベース用は低音域を増幅するため、 大口径のユニットを用い、密閉型、バスレフ型、 ホーンロード型のエンクロージャーを使用するの に対し、ギター用では後面開放型等、音響特性よ り操作性に重点が置かれたものが多い。ギターで は、エンクロージャーの形態がそれほど音色に影 響しない中域以上の周波数がサウンドの中心になっ ているためである。ベースは低音域楽器であり、 ディストーションの少ないサウンドであるため、 ユニットの能率、エンクロージャーの形態からも 比較的大出力が要求される。 形態から見てみると、小型アンプ、大型アンプ、 また、アンプ部とスピーカー・エンクロージャー が一体となったビルドイン・タイプ、両方が分か れたセパレート・アンプがある。前述のように、 ギター・アンプにはビルドイン・タイプが多いが、 使用条件、音楽などにより、大型のセパレート・ タイプのものもある。最近では、PA等の発達によ りギター・アンプ出力もPA側でのコントロールが 可能となってきているため、ギター・アンプは小 型化してきている。また超小型のアンプとして、 チューニング用や、バッテリー駆動のポータブル 用、さらにヘッドホンにアンプを内蔵した練習用 等もある。ベース・アンプにも、ビルドイン・タ イプはあるが、低音再生という立場から、やはり ユニット・エンクロージャーは大型となる。また 振動が大きいため、セパレート・タイプのベース・ アンプが主流である。 最近の傾向として、パワー・アンプとプリアン プを分けたものがあり、パワーアンプにはオーディ オ用の大出力アンプを用い、楽器用プリアンプよ りイコライズされた信号を忠実に増幅するもので ある。 増幅素子で分類してみると、トランジスター、 ICを使用したソリッドステート・タイプ、真空管 を利用したチューブ・タイプ、両者を使用したハ イブリッド・タイプがある。チューブ・タイプで は主に柔らかいサウンド、ソリッドステート・タ イプでは固めでクリアーなサウンドが得られると 言われている。また、オーバードライブされ波形 がクリップされた時、両者にはかなりの音色、ピッ キング・タッチの差が感じられる。これらの現象 は、チューブとトランジスター自身の特性の違い や、飽和時の回路バランスの変化など複雑な要因 によるものである。しかし、新しい素子や、IC、 新しい回路の研究開発により、徐々にソリッドス テートでもチューブサウンドや、柔らかくクリアー な音色が得られるようになってきている。 放熱、素子の劣化、メンテナンス、トランスの重 量など、アンプの小型軽量化の点で、断然ソリッ ドステート・アンプの方が勝っている。また、前 段チューブのもの、前段ソリッドステートのもの 以外に、プリアンプ部のみソリッドステートでパ ワーアンプ部がチューブで構成されたものや、逆 にプリがチューブ、パワーがソリッドステートの ものがあり、それぞれの個性がうかがえる。 |

図III-1は代表的なアンプのブロックダイヤグラムの一例である。

|

グラフィック・イコライザー回路は、より細かく信号の周波数成

分をブースト、カットできるイコライザーで、最近ではICを使用し

たシュミレーテッド・インダクタ回路を用い、コンパクト化され、

エフェクターとしても人気がある。

グラフィック・イコライザー回路は、より細かく信号の周波数成

分をブースト、カットできるイコライザーで、最近ではICを使用し

たシュミレーテッド・インダクタ回路を用い、コンパクト化され、

エフェクターとしても人気がある。 トーン・コントロールでイコライズされた信号はボリュームで音

量調整され、次段で再び増幅される。また、ボリュームを絞ったと

き、高域をコンデンサーで通過させるブライト・スイッチがこの部

分に設けられ、ノン・ディストーション時の高域低下を補っている。(図III-11)

トーン・コントロールでイコライズされた信号はボリュームで音

量調整され、次段で再び増幅される。また、ボリュームを絞ったと

き、高域をコンデンサーで通過させるブライト・スイッチがこの部

分に設けられ、ノン・ディストーション時の高域低下を補っている。(図III-11)

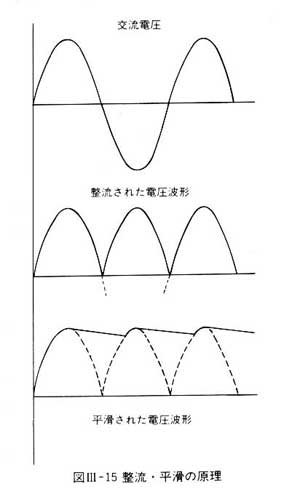

上述したプリアンプ、パワーアンプ部に、外部の交流電源から、それ

ぞれの部分が必要な直流エネルギーを供給するのが電源部である。

上述したプリアンプ、パワーアンプ部に、外部の交流電源から、それ

ぞれの部分が必要な直流エネルギーを供給するのが電源部である。